|

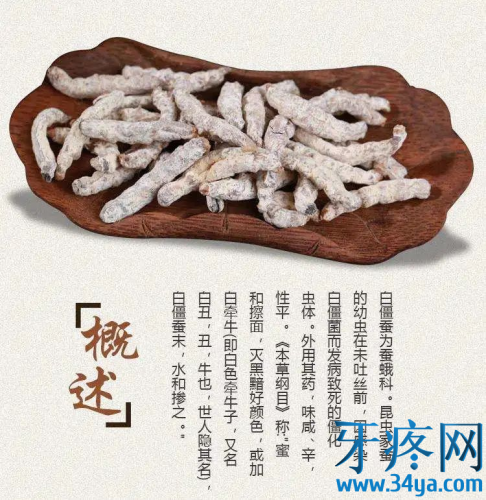

斑蝥,中药名西班牙苍蝇。 |

斑蝥性味辛热,有大毒,归肝经、胃经和肾经,功效与作用是破血逐瘀、散结消癥、攻毒蚀疮,临床用于治疗癥瘕、经闭、顽癣、瘰疬、赘疣,以及痈疽不溃、恶疮死肌等。

斑蝥是有大毒的药,内服有破血逐瘀、消癥散结的功效,而且药力剧猛,常用于经闭、癥瘕积聚等瘀血停滞的重症,同时还可以外用,攻毒蚀疮、散结消肿。

需要注意的是本品因为毒性比较大,所以需要炮制后入丸散使用,外用也不宜大面积使用,孕妇禁止使用。

” 【性味归经】性热,味辛,有大毒。

归肝经、胃经、肾经。

【功效与作用】破血消癥、攻毒蚀疮、引赤发泡。

属活血化瘀药下属分类的破血消癥药。

【药理知识】 【中药名】斑蝥banmao 斑蝥(bānmáo),别名叫羊米虫、花斑毛、放屁虫、花壳虫、小豆虫、斑猫、花罗虫等,为芫菁科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥的干燥体。

它们喜欢群体栖息和取食,每到春季的时候开始孵化,会攀附在农作物和蔬菜上面,往往会把植物的花朵和花蕾全部吃掉,之后又转移到其它植株上面,造成严重减产,危害了大豆、花生、茄子、棉花等农作物。

【药用部位】芫青科昆虫南方大斑蝥MylabrisphalerataPallas或黄黑小斑蝥M.cichoriiLinnaeus的全体。

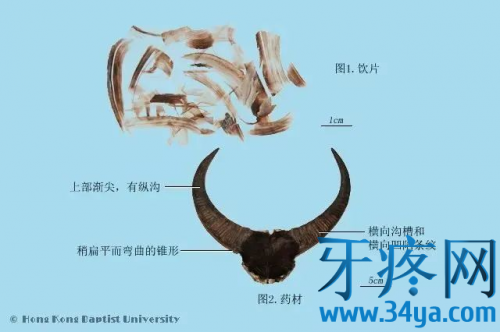

【动物形态】 南方大斑蝥:呈长圆形,长1.5~2.5cm,宽0.5~1cm。

头及口齐向下垂,有较大的复眼和触角个1对,触角多已脱落。

背部具革质鞘翅1对,黑色,有3条黄色或棕黄色的横纹;鞘翅下面与薄膜状的内翅2片。

胸腹部乌黑色,胸部有足3对。

有特殊的臭气。

黄黑小斑蝥:体型较小,长1~1.5cm。

【产地分布】多群集栖息和取食,多危害大豆花生、茄子及棉花的芽、叶、花等。

我国大部分地区均有分布。

【炮制方法】

1、生斑蝥:除去杂质。

2、米斑蝥:将米置锅内加热,喷水少许至米贴锅上,候烟冒出时,加入斑蝥,轻轻翻炒至米呈黄棕色,取出,去净米粒,除去头、足、翅。

每100kg斑蝥,用米20kg。

【药材性状】南方大斑蝥:呈长椭圆形,长1.5~2.5厘米。

头部及口器向下垂,有较大的复眼及触角各1对,触角多脱落。

背部鞘翅1对,黑色,有3条黄色或棕黄色横纹;鞘翅下有棕褐色薄膜状内翅2片。

胸腹部乌黑色,胸部有足3对。

有特殊臭气。

黄黑小斑蝥:与南方大斑蝥相似,体较小,长1~1.5厘米。

【临床应用】内服,0.03~0.06g,炮制后多入丸散用。

外用适量,研末或浸酒醋,或制油膏涂敷患处,不宜大面积用。

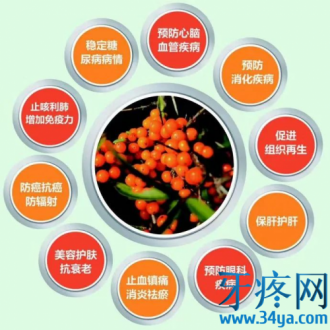

【药理研究】具有抗肿瘤作用;由于刺激骨髓细胞DNA合成,能升高白细胞,还有增强机体免疫功能;具有明显的抗炎作用;有抗病毒、抗菌的作用;有促雌激素样作用,尚具有一定的雌激素样作用;还有局部刺激等作用。

【化学成分】斑蝥主要含斑蝥素、脂肪及树脂。

【使用禁忌】本品有大毒,内服慎用;凡体质虚弱者,心、肾功能不全者,消化道溃疡者,以及孕妇均禁服。

【相关论述】

1、《本草纲目》:斑蝥,人获得之,尾后恶气射出,臭不可闻。

故其入药亦专主走下窍,直至精溺之处,蚀下败物,痛不可当。

2、《本经》:寒热,鬼疰蛊毒,鼠,恶疮疽,蚀死肌,破石癃。

3、《日华》:疗淋疾,敷恶疮烂。

治疟疾。

斑蝥七个,麻黄、雄精各3.6克,朱砂1.5克。

共研细末。

每日用0.3~0.9克,调放膏药上,贴颈部第2骨节处。

治腰腿痛。

斑蝥烘干,研粉。

取火柴头大,压体表最痛点上,以胶布固定,5~6小时后起泡如蚕豆大,24小时后去药,挑破出水,涂以龙胆紫,不愈再敷。

治偏正头风。

斑蝥1个,去头、翅、足,隔纸研细为末,筛去衣壳。

将少许贴在膏药上,头左痛,贴右太阳穴;头右痛,贴左太阳穴,足半日取下。