【方剂名】理中丸,出自《伤寒论》

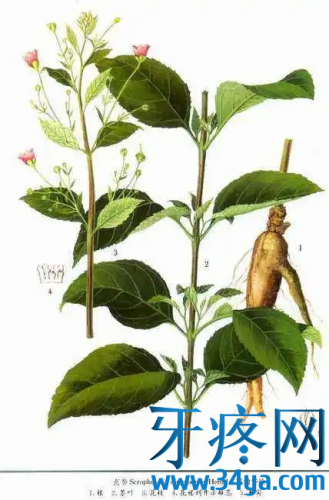

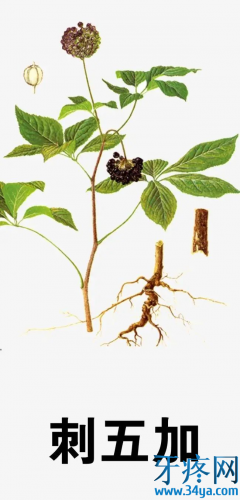

【组成】人参、干姜、甘草炙、白术各三两(各9g)。

【用法】上四味,捣筛,蜜和为丸,如鸡子黄许大(9g)。以沸汤数合,和一丸,研碎,温服之,日三四服,夜二服。腹中未热,益至三四丸,然不及汤。汤法:以四物依两数切,用水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。服汤后,如食顷,饮热粥一升许,微自温,勿发揭衣被。现代用法:上药共研细末,炼蜜为丸,重9g,每次1丸,温开水送服,每日2~3次。或作汤剂,水煎服,用量酌定。

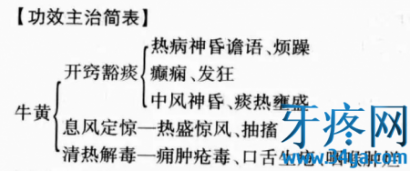

【功效】温中祛寒,益气健脾。

【主治】

1.脾胃虚寒证。脘腹疼痛,喜温喜按,呕吐下利,腹满食少,畏寒肢冷,口淡不渴,舌淡苔白,脉沉细或沉迟无力。

2.阳虚失血证便血、吐血、衄血或崩漏等,血色暗淡,质清稀。

3.脾胃虚寒所致的胸痹,或小儿慢惊,或病后喜唾涎沫等。

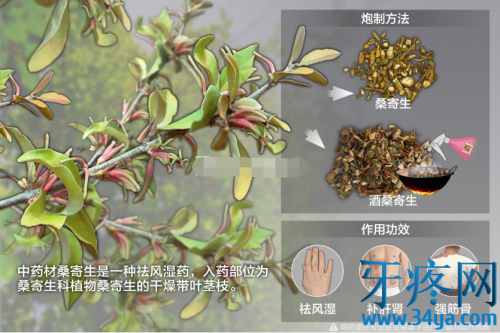

【方解】本方所治诸证皆由脾胃虚寒,升降失常所致。本方证治广泛,但总属脾胃虚寒。一则失于温煦,症见脘腹疼痛,喜温喜按,畏寒肢冷或胸痹证;二则运化失常,症见腹满食少;三则升降失常,症见呕吐下利;四则摄纳无权,症见阳虚失血,或病后喜唾涎沫等。舌淡苔白润,口不渴,脉沉细或沉迟无力皆为虚寒之象。治宜温中祛寒,补气健脾。方中以干姜为君,大辛大热,温中祛寒,扶阳抑阴,为振奋脾阳之要药。以人参之补,益气健脾,以复运化,为臣药。君臣相配,温养中焦脾胃阳气,以复运化、统摄、升降之能。以白术之燥,健脾燥湿,防脾虚生湿,为佐药。以炙甘草之和,益气和中,为使药。四药相配,一温一补一燥,使脾胃阳气振奋,寒邪祛除,则运化升降功能恢复诸证自愈。本方在《金匮要略》中作汤剂,称“人参汤”。理中丸方后亦有“然不及汤”四字。盖汤剂较丸剂作用力强而迅速,临床可视病情之缓急酌定使用剂型。

【临床运用】

1.用方要点:本方为温补脾胃,治疗中焦虚寒的要方。以自利不渴,呕吐腹痛,舌淡苔白,脉沉细为辨证要点。

2.现代运用:本方常用于治疗急慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃痉挛、胃下垂、胃扩张、慢性结肠炎等属脾胃虚寒者。

【使用注意】湿热内蕴中焦或脾胃阴虚者禁用。

【附】附子理中丸(《太平惠民和剂局方》):人参去芦白术剉干姜炮甘草炙,丛剉附子炮,去皮脐各一两(各30g)共研细末,炼蜜为丸,每两作十丸,每服一丸,稍热食前服,每日2次。功效:温阳祛寒,益气健脾。主治:中焦虚寒,阳虚较甚。症见脘腹疼痛,下利清谷,或霍乱吐利转筋等。附子理中丸是在理中丸的基础上加用大辛大热的附子,脾肾双补,补火生土。其温中散寒之力更强,且能温肾,适用于中焦虚寒之重证,或兼肾阳虚衰,火不生土者。

【方歌】理中丸主温中阳,人参甘草术干姜,呕利腹痛阴寒盛,再加附子更扶阳。

【仲景原文解析】

《伤寒论》第159条:伤寒服汤药,下利不止,心下痞硬,服泻心汤已,复以他药下之,利不止,医以理中与之,利益甚。理中者,理中焦,此利在下焦,赤石脂禹余粮汤主之。复不止者,当利其小便。

解析:太阳伤寒,治应汗解,如果误服攻下的汤药,要造成下利不止、心下痞硬的甘草泻心汤证,服泻心汤则证已,但又误用其他攻下的药,则可造成下利不止。此时医者用理中汤治疗,不仅无效,反而下利更甚。这是由于理中汤专理中焦的胃,今之下利不止,是因反复误下,使下焦肠虚失权而滑下不止,宜以收摄止泻的赤石脂禹余粮汤主之。若服后利还不止,则当利其小便,使水谷别,而下利自止。

《伤寒论》第386条:霍乱,头痛、发热、身疼痛、热多欲饮水者,五苓散主之;寒多不用水者,理中丸主之。

解析:见五苓散条。

《伤寒论》第396条:大病差后,喜唾,久不了了,胸上有寒,当以丸药温之,宜理中丸。

解析:伤寒病愈后,其人喜唾,久久不已,此为胃中有寒饮,宜以理中丸温以和之。

按:喜唾为胃虚有饮,此证多有,不必限于大病差后,本方有良验。

《金匮要略·胸痹心痛短气病》第5条:胸痹,心中痞,气结在胸,胸满,胁下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之,人参汤亦主之。

解析:心中痞,指心中痞塞气不畅通之意。气结在胸,是说气结于胸中而胸满闷。胁下逆抢心,是说自觉有气自胁下而逆于心胸感。枳实薤白桂枝汤,功能降逆行气以消胀满,故可用其治疗。而又说人参汤〔即本方)亦主之者,是因中气大虚,饮自下乘,亦可引起气结胸满的类似证候。前者是实证,后者是虚证,要根据证的虚实选方。