|

蜈蚣为常用药材,性温,味辛,有毒。 具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛之功能。 用于小儿惊风、抽搐痉挛、中风口眼歪斜、半身不遂、破伤风症、风湿顽痹、疮疡、瘰疬、毒蛇咬伤。 |

临床当中它主要是用于:第一,肝风内动导致的一些疾病,比如中风,也就是脑中风、脑血栓或者脑出血导致的半身不遂、口眼歪斜、语言不清。

第二,一些疾病导致的痉挛抽搐;小儿高烧以后引起的抽搐、惊风;破伤风引起的抽搐,我们都叫肝风内动,蜈蚣是一个非常好的止风镇痉的作用。

第三,顽固性的风湿性痹痛,还有一些头疼,也可以用蜈蚣。

第四、一些疮疡、蛇虫咬伤等等,都有作用。

现代医学认为蜈蚣对中枢神经系统有抑制的作用,所以在中医当中能有息风镇痉的作用,这主要得益于它对性中枢神经系统的抑制作用。

但是蜈蚣毕竟是有一定的毒性,所以不可自行运用,一定要在中医专家的指导下应用。

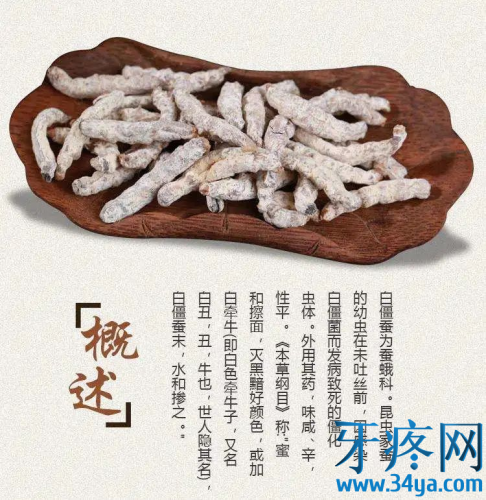

【药理知识】【中药名】蜈蚣

【别名】天龙、百脚、百足虫、天虫、吴公、千足虫。

【别名】天龙、百脚、百足虫、天虫、吴公、千足虫。【英文名】Scolopendra。

【药用部位】蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣ScolopendrasubspinipesmultilansL.Koch.的全体。

【动物形态】体扁平而长,全体由22个同形环节构成。

头部红褐色;头板近圆形,前端较窄而突出。

头板和第1背板为金黄色,生触角l对,单眼4对;头部之腹面有颚肢1对,上有毒钩;颚肢底节内侧有1矩形突起,上具4枚小齿,颚肢齿板前端具小齿5枚。

身体自第2背板起为墨绿色,末板黄褐色。

背板自第2~19节各有2条不显著的纵沟;腹板及步肢均为淡黄色,步肢21对,足端黑色,尖端爪状;末对附肢基部侧板端有2尖棘,同肢前腿节腹面外侧有2棘,内侧l棘,背面内侧l~3棘。

【产地分布】栖居于潮湿阴暗处,食肉性。

伞国各地均有分布。

【采收加工】春、夏季捕捉,捕得后,用两端削尖的竹片插入头尾两端,绷直、晒干;或先用沸水烫过,然后晒干或烘干。

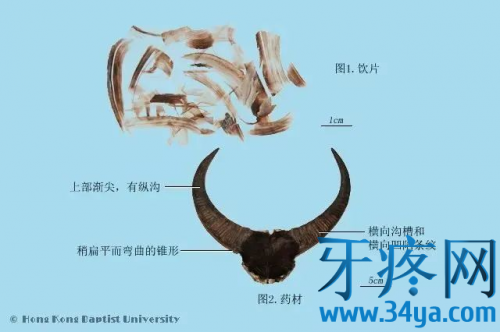

【药材性状】扁平长条形,由22个体节组成。

头部暗红或红褐色,略有光泽,有头板覆盖,头板近圆形,前端稍突出,有触角及颚肢各1对。

躯干部第1背板与头同色,其余20个背板为棕绿或墨绿色,具光泽,自第4~22背板上常有2条纵沟线,腹部淡黄或棕黄色,皱缩;自第2节起,每节两侧有步足1对,步足黄色或红褐色,偶有黄白色,呈弯钩状,最末1对步足尾状,易脱落。

质脆,断面有裂隙。

气微腥,有特殊刺鼻臭气,味辛、微咸。

【性味归经】性温,味辛。

【性味归经】性温,味辛。归肝经。

【功效与作用】息风镇痉、攻毒散结、通络止痛。

属平肝息风药下属分类的息风止痉药。

【临床应用】用量3~5克,煎服或入丸、散;外用适量,研末调敷。

用治小儿惊风、抽搐痉挛、中风口歪、半身不遂、破伤风、风湿顽痹、疮疡、瘰疬、毒蛇咬伤。

【药理研究】蜈蚣提取物对戊四氮、纯烟碱及硝酸士的宁碱引起的惊厥均有不同程度的对抗作用;对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用,对结核杆菌有抑制和杀灭的功能;还具有抗肿瘤、抗炎、镇痛、抗衰老和增加心肌收缩力的功能。

【化学成分】蜈蚣含有2种类似蜂毒的成分,即组织胺样物质及溶血蛋白质,还含有胆甾醇、脂肪酸、蛋白质和多种氨基酸。

【使用禁忌】蜈蚣有毒,用量不宜过大。

血虚生风及孕妇禁用。

【咬伤处理】临床表现:小蜈蚣咬伤,仅在局部发生红肿、疼痛,热带型大蜈蚣咬伤,可致淋巴管炎和组织坏死,有时整个肢体出现紫癫。

有的可见头痛、发热、眩晕、恶心、呕吐,甚至膻语、抽搐、昏迷等全身症状。

如果被长江流域的红头黑身黄脚蜈蚣咬到手,咬伤处会很快产生剧烈疼痛,一般2个小时内肘关节处,3个小时腋窝处开始剧烈疼痛,4~5小时胸口隐隐作痛,不过不用担心,一般不会导致致命危险。

4天过后症状渐渐消失。

应急处理:蜈蚣咬伤后立即用肥皂水清洗伤口,局部应用冷湿敷伤口,亦可用鱼腥草、蒲公英捣烂外敷。

有全身症状者直速到医院治。

在伤肢上端2~3厘米处,用布带扎紧,每15分钟放松1~2分钟,伤口周围可用冰敷,切开伤处皮肤,用抽吸器或拔火罐等吸出毒液,并选用高锰酸钾液、石灰水冲洗伤口。

症状较重者应到医院治疗。

上一篇:绞股蓝的功效与作用

下一篇:麻油是什么油?麻油的功效与作用