|

知母是苦寒的药物,主要的作用就是清热除烦、清肺润燥、滋阴降火。 知母药归肺经、胃经、经,能够清肺热而泄火,也能够润肺而滋阴。 |

知母用在清热:除烦,用于外感的热症,比如高热,用的白虎汤里边就有石膏、知母。

知母还可以清肺润燥,用于阴虚的燥咳,还有川贝母、知母,即二母丸用于燥咳。

还有滋阴降火的功效,可以在治疗阴虚火旺、潮热、盗汗。

此外,经常用的知柏地黄丸里边就有知母。

-.知母的功效与作用1.润肺燥知母其实主入肺经时可以泻肺热以及润肺燥,通常用来治疗肺热弓|起的咳嗽。

可以配合川贝食效果更好。

2.清热知母是一种味道苦甘的药材,性味属于寒润。

苦寒的知母可以清热解毒,而甘寒则可以治疗外感热病,由于过热导致的烦渴。

3.滋润肾阴知母不仅仅主入肺经,还兼入肾经,具有除肾火,治疗因为肾火虚旺导致的-些疾病。

常常配合黄柏、生地服用。

4.通便排毒一些由于身体虚火旺导致的热气,引起大便干燥、消化不良,在服用知母后可以有加速通便排毒的作用。

并且知母含有的烟酸非常多,可以改善消化道功能,达到促进消化的作用。

二、知母的禁忌人群1.脾胃虚寒由于知母是有比较寒凉,而且有润肠通便的作用。

-些脾胃不好的甚至出现腹泻的患者,应该避免服用知母,防止加重腹泻症状甚至损伤肠胃。

2.阳痿早泄男性因为知母入肾经,男性服用之后会出现一些不良的状况。

如果已经是阳痿早泄的男性服用知母之后对性功能会产生更大的影响。

3.肾气虚脱知母可以达到去肾火虚旺的作用,肾虛患者服用知母后只会肾气更加不足,加重肾虚的程度。

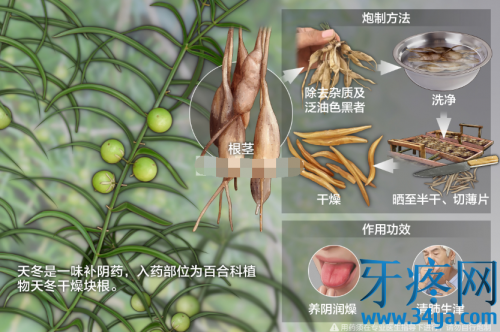

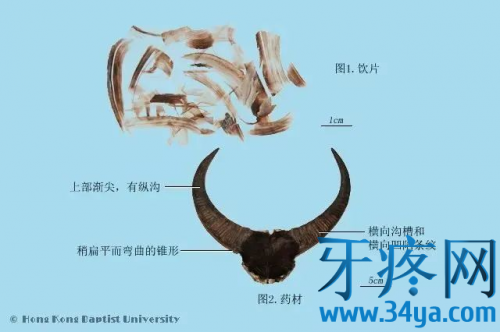

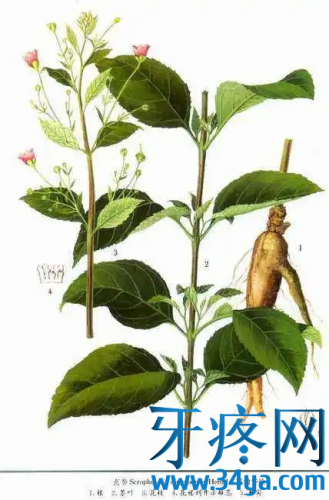

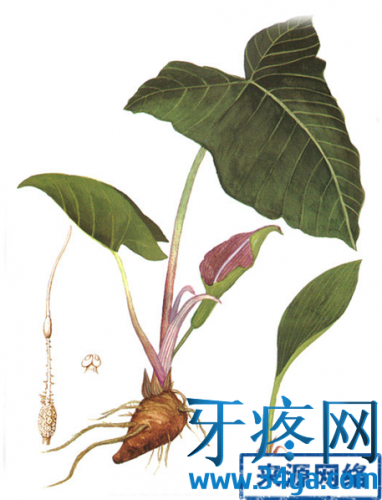

【入药部位】百合科植物知母AnemarrhenaasphodeloidesBge.的干燥根茎。

知母入药部位特点:.本品呈长条状,微弯曲,略扁,偶有分枝,长3~15cm,直径0.8~1.5cm,--端有浅黄色的茎叶残痕。

表面黄棕色至棕色,上面有-凹沟,具紧密排列的环状节,节上密生黄棕色的残存叶基,由两侧向根茎上方生长;下面隆起而略皱缩,并有凹陷或突起的点就根痕。

质硬,易折断,断面黄白色。

气微,味微甜、略苦,嚼之带黏性。

【历史追溯】《本经》:“主消渴热中,除邪气,肢体浮肿,下水,补不足,气。

《日华子本草》:“通小肠,消痰止嗽,润心肺,补乏,安心止惊悸。

”《用药法象》:“无根之火,疗有汗之骨蒸,止虚劳之热,滋化源之阴。

”《本草纲目卷十二上》:“知母之辛苦寒凉,下则润肾燥而滋阴。

上则清肺金而泻火,乃经气分药也。

【加工采集】春、秋均可采挖,以秋季采者较佳。

栽培三年后开始收获。

挖出根茎,除去茎苗及须根,保留黄绒毛和浅黄色的叶痕及茎痕晒干者,为"毛知母";鲜时剥去栓皮晒干者为"光知母"。

【药材鉴别】①毛知母为带皮的干燥根茎,呈扁圆柱形,微弯曲,一端较粗,一端较细,偶有2~3分歧,长3~17厘米,直径0.8~2厘米。

根头部有浅黄色的叶痕及茎痕残留,俗称"金包头";上面中央有一道下陷的纵沟,具紧密排列的环状节,节上密生金黄色扁平的绒毛,由两侧向根茎上方集中;另一面较皱缩,并有多数凹陷或突起的小圆点状根痕,黄绒毛少或无。

质硬,易折断,断面黄白色,平坦。

无臭,味甘而苦,带粘性。

以肥大、质硬、表面被金黄色绒毛、断面黄白色者为佳。

瘦长、形扁、外毛灰黑、内色暗者为质次。

②光知母又名:知母肉。

为去皮的干燥根茎。

较毛知母瘦小,长约3~13厘米,直径约1厘米。

表面黄白色或淡黄棕色,有扭曲的纵沟,一侧可见多数不规则散在的小形根痕。

质硬,易折断,断面白色或黄白色,有的显筋脉点,水浸后有粘液。

气味同毛知母。

以肥大、滋润、质硬、色黄白、嚼之发粘者为佳。

主产河北、山西。

此外,河南、内蒙古、甘肃、陕西以及东北等地亦产。

以河北易县所产品质最佳,称"西陵知母"。

西南及中南都销毛知母;华北,东北销光知母。

【炮制】知母:拣净杂质,用水撞洗,捞出,润软,切片晒干。

盐知母:取知母片置锅中用文火微炒,喷淋盐水,炒干取出,放凉。

(每知母片100斤,用盐2斤8两加适量开水化开澄清)①《雷公炮炙论》:"凡使知母,先于槐砧上细锉,焙干,木臼杵捣,勿令犯铁器。

"②《纲目》:"凡用知母拣肥润里白者,去毛切,引经上行则用酒浸焙干,下行则用盐水润焙。

"

【功能主治】滋阴降火,润燥滑肠。

治烦热消渴,骨蒸劳热,肺热咳嗽,大便燥结,小便不利。

用于温热病,邪热亢盛、壮热、烦渴、脉洪大等肺胃实热证。

知母有清热泻火除烦的作用。

与石膏配伍有协同之效,如白虎汤。

用于肺热咳嗽或阴虚燥咳、痰稠等证。

本品有清泻肺火,滋阴润肺之效,常与贝母同用以清肺化痰止咳,即二母散。

用于阴虚火旺,肺肾亏所致的骨节蒸潮热、盗汗、心烦等症。

知母有滋阴降火的作用。

常同黄柏相须为用,配入养阴药中,如知柏地黄丸。

可用于阴虚消渴,症见口渴、饮多、尿多者。

本品有滋阴润澡、生津止渴功效。

同天花粉、五味子等配合使用可增强疗效,如玉液汤。

清热泻火:用于高热烦渴,常配生石膏;用于肺热咳嗽,常配贝母。

滋阴降火:用于阴虚之发热、盗汗,常配黄柏、地黄。

①《本经》:"主消渴热中,除邪气肢体浮肿,下水,补不足,益气。

"②《别录》:"疗伤寒久疟烦热,胁下邪气,膈中恶及风汗内疸。

"③陶弘景:"甚疗热结,亦主疟热烦。

"④《药性论》:"主治心烦躁闷,骨热劳往来,生产后蓐劳,肾气劳,憎寒虚损,患人虚而口干,加而用之。

"⑤《日华子本草》:"通小肠,消痰止嗽,润心肺,补虚乏,安心止惊悸。

"⑥张元素:"凉心去热,治阳明火热,泻膀胱肾经火,热厥头痛,下痢腰痛,喉中腥臭。

"⑦王好古:"泻肺火,滋肾水,治命门相火有余。

"⑧《纲目》:"安胎,止子烦,辟射工溪毒。

"⑨《本草求原》:"治嗽血,喘,淋,口病,尿血,呃逆,盗汗,遗精,痹痿,瘈疭。

"【性味】苦,寒。

①《本经》:"味苦,寒。

"②《药性论》:"性平。

"③《日华子本草》:"味苦甘。

"④《药品化义》:"味微苦略辛。

"入肺、胃、肾经。

①《珍珠囊》:"肾经。

"②《汤液本草》:"入足阳明经、手太阴经。

"③《本草经解》:"入足少阴肾经、手少阴心经。

"【用法用量】内服:煎汤,2~5钱;或入丸、散。

【宜忌】脾胃虚寒,大便溏泄者忌服。

①《别录》:"多服令人泄。

"②《医学入门》:"凡肺中寒嗽,肾气虚脱,无火症而尺脉微弱者禁用。

"③《本草经疏》:"阳痿及易举易痿,泄泻脾弱,饮食不消化,胃虚不思食,肾虚溏泄等证,法并禁用。

"

④《本经逢原》:"外感表证未除、泻痢燥渴忌之。

脾胃虚热人误服,令人作泻减食,故虚损大忌。

"【贮藏】置通风干燥处,防潮。

【归经】归经_肾经【备注】(1)用于温热病、高热烦燥、口渴、脉洪大等肺胃实热之症及肺热喘咳、痰黄而稠。

知母苦寒,上能清肺热,中能清胃火,故适用于肺胃有实热的病症。

本品常和石膏同用,可以增强石膏的清热泻火作用。

(2)用于阴虚发热、虚劳咳嗽及消渴等症。

知母能泻肺火而滋肾,故不仅能清实热,且可清虚热。

在临床上多与黄柏同用,配入滋阴药中,如知柏地黄丸,治阴虚火旺、潮热骨蒸等症。

又本品配养阴润肺药如沙参、麦冬、川贝等品,可用于肺虚燥咳;配清热生津药如天花粉、麦冬、粉葛根等品,可用治消渴。

(3)知母性味苦寒而不燥,上能清肺,中能凉胃,下能泻肾火。

配以黄芩,则泻肺火;配石膏,则清胃热;配黄柏,则泻肾火。

知母既能清实热,又可退虚热,但它滋阴生津的功效较弱,用于阴虚内热、肺虚燥咳及消渴等症,须与滋阴药配伍,始能发挥它的作用。

本品能润燥滑肠,故脾虚便溏者不宜使用。

【植物形态】知母,又名:荨,莐藩(《尔雅》),大芦水、兔子油草、蒜瓣子草,羊胡子草、马马草。

分布黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、陕西、甘肃等地。

【临床应用】用量6~12克,水煎服。

用治外感热病、高热烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘。

【药用部位】为百合科植物知母的根茎。

【来自何书】《本经》复方制剂白虎汤清热生津。

主治气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

二母宁嗽丸清肺润燥,化痰止咳。

用于燥热蕴肺所致的咳嗽、痰黄而黏不易咳出、胸闷气促、久咳不止、声哑喉痛。

二母安嗽丸清肺化痰,止嗽定喘。

盱虚劳久嗽,咳嗽痰喘,骨蒸潮热,音哑声重,口燥舌干,痰涎壅盛。

知柏地黄丸滋阴降火。

于阴虚火旺,潮热盗汗,口干咽痛,耳鸣遗精,小便短赤。

大补阴丸.滋阴降火。

于阴虚火旺,潮热盗汗,咳嗽咯血,耳鸣遗精。

升陷汤益气升陷。

主治大气下陷证。

气短不足以息,或努力呼吸,有似乎喘,或气媳将停,危在顷刻,脉沉迟微弱,或叁伍不调。