|

山奈这味药有的时候会把它当做辛香调味料,其实很多人炖肉的时候会用到它,它是辛而温的一个药。 |

这个药辛而温,是无毒的,入胃经,有温中、消食、止痛的功效,可以治疗心腹的冷痛以及饮食的停滞、积食。

同时还可以治疗跌打损伤,治疗牙疼。

山柰用于治疗胸闷、膈腹的腹胀,也用于脘腹的冷痛,还用于治疗饮食的不消化。

用山柰擦牙,可以祛风止痛,治疗牙龈的病变,叫牙宣口臭,用于治疗这个问题。

山柰一般来说入煎剂即可,也可以有外用。

但是有阴虚血亏的病人或者胃有郁火的病人是不能用山柰的,因为它是辛、温的药物。

山柰的功效、作用

1.温中消食

山柰味辛性强,辛散温通,温水健脾,脾健食消,温通祛寒,故可用治心腹冷痛,凉食不化。

可配白术,辛甘助阳,温中健脾,相得益彰,使健脾燥湿乙力增强,用于脾虚不运的痞满,饮食停滞,吐泻痰饮等。

2.祛风止痛

如《本革纲目》曰:“治风虫牙痛,则亦专行阳明,可作引经药,用与甘松同,必非辛温之物,可以独治阳明风火。

”

3.辟秽行气

山柰有辟秽行气的功效,《本草纲目》曰:“山柰辛温,谓暖中,辟瘴疠恶气,治寒湿霍乱,善味辛温而气芳香,辟寒行气……。

”

4.祛瘀消肿

山柰味辛,辛能行散,温通祛瘀,瘀祛肿消。

主治跌打损伤,瘀血肿毒。

可配赤芍,寒温并用,一温一清,相得益彰,共奏活血逐瘀,消神止痛之效。

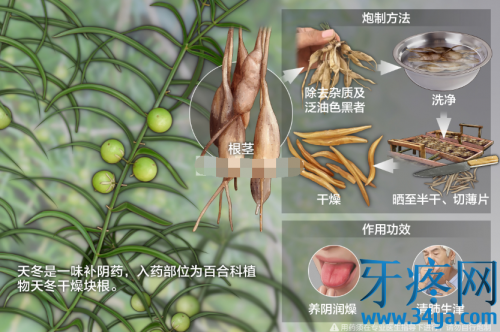

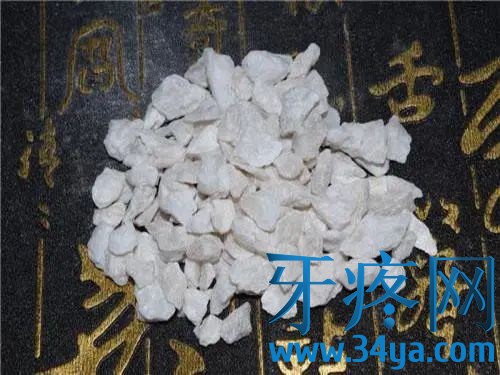

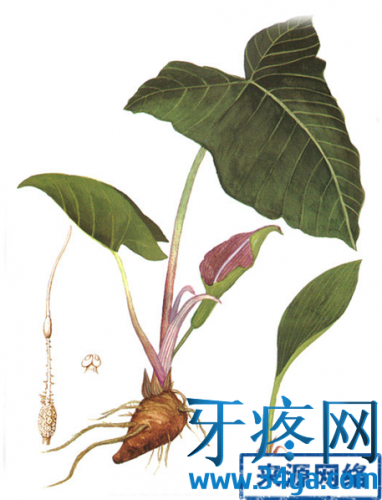

【来源】姜科植物山柰KaempferiagalangaL.的根茎。

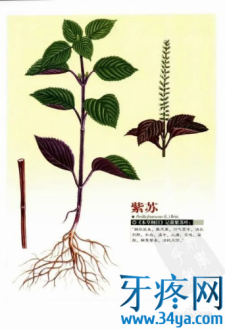

【植物形态】多年生草本。

根状茎块状,淡绿色或绿白色,芳香。

叶通常2片贴近地面生长,近圆形,无毛或于叶背被稀疏的长柔毛,干时叶面可见红色小点,几无柄。

穗状花序具花4~12朵,顶生,半藏于叶鞘中,有香味,易凋谢;苞片披针形,绿色;花萼约与苞片等长,花冠裂片3枚,线形,白色;侧生退化雄蕊2枚,花瓣状,倒卵形,白色;唇瓣白色,基部具紫斑;雄蕊1枚,无花丝,药隔附属体正方形,2裂;子房下位,3室,柱头盘状。

蒴果。

【产地分布】生于山坡、林下、草丛中,多为栽培。

原产于印度。

广东、海南、台湾、广西、云南等地均有栽培。

【采收加工】冬季采挖,洗净,除去须根,切片,晒干。

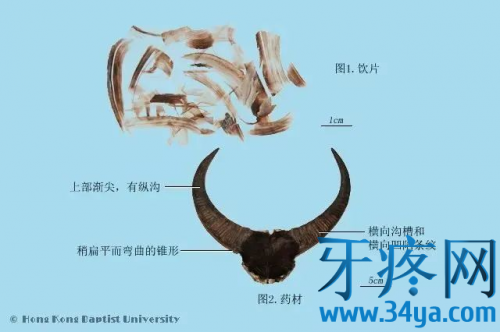

【药材性状】圆形或近圆形横切片。

外皮浅褐色或黄褐色,皱缩,有的有根痕或残存须根;切面类白色,粉性,常鼓凸。

质脆,易折断。

气香特异,味辛辣。

归胃经、心经。

【功效与作用】行气温中、消食、止痛。

属温里药。

【临床应用】用量6~9克,煎服。

用治胸膈胀满、腹冷痛、饮食不消。

外用治牙痛时配伍麝香具一定止痛作用,外敷尚可治痛经及肺癌、肝癌、挫伤等;内服治咳嗽、上呼吸道感染及消化道溃疡。

【药理研究】在紫外光210纳米附近和310纳米处有最大吸收,可作鉴别。

煎剂在试管内有抗菌作用;乙醇提取物具抗组胺作用;此外,还具有抗癌作用。

【化学成分】含挥发油、黄酮、香豆素、蛋白质、淀粉及黏液质等。

干品含挥发油30%~40%,油中含有桂皮乙酯、香豆酸乙酯、龙脑、桉油素、对甲基香豆酸乙酯等。

黄酮类有山柰酚、山柰素。

【相关药方】仅供参考①治心腹冷痛:山柰、丁香、当归、甘草等分。

为末,醋糊丸,梧桐子大。

每服三十丸,酒下。

(《濒湖集简方》)②治感冒食滞,胸腹胀满,腹痛泄泻:山柰15克,山苍子根6克,南五味子根9克,乌药4.5克,陈茶叶3克。

研末。

每次15克,开水泡或煎数沸后取汁服。

(《全国中草药汇编》)③治一切牙痛:山柰6克(面裹煨熟),麝香1.5克。

为细末。

每用三子,口噙温水,随牙痛处一边鼻内搐之。

漱水吐去,便可。

(《海上方》麝香一字散)④治骨鲠喉:山柰根茎6~15克。

水煎含漱。

(《广西本草选编》)⑤治头屑:山柰、甘松香、零陵香各3克,樟脑0.6克,滑石15克。

为末。

夜擦旦蓖去。

(《纲目》引《水云录》方)