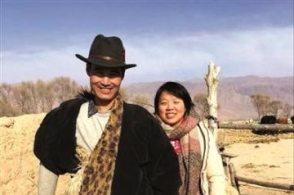

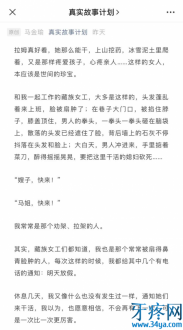

大概讲一下,马金瑜曾经是一位大城市的媒体人,采访时和青海的丈夫一见钟情,相识47天后闪婚,放弃了大城市的工作,为爱遁世了。在这段婚姻里,她产出了诗与远方的爱情童话故事、生了三个孩子、把青海的土特产电商化。同时,也在不断地挨打。因为是自述,金瑜又是文字工作者,对情绪和场景有精准的描述,所以关于家暴的内容不忍卒读。比如这段:

还有她的三个孩子,不仅要生生目睹父亲打母亲,还要过一种非人的生活。

还有她的三个孩子,不仅要生生目睹父亲打母亲,还要过一种非人的生活。 而这些拳林脚雨的原因很简单,要么是酒、要么是占有欲引发的疑心,最重要的是,金瑜是个女人,女人这么能赚钱,让男人很没有面子。

而这些拳林脚雨的原因很简单,要么是酒、要么是占有欲引发的疑心,最重要的是,金瑜是个女人,女人这么能赚钱,让男人很没有面子。 首先要表达,没有完美受害者,金瑜毋庸置疑是家暴的受害者。其次,要说个“但是”。但是,我能理解全网的暴跳如雷,尤其是当标题用了《另一个拉姆》时。拉姆是落后的殉葬者,生于彼葬于彼,她没有后路,却依然在泥潭中扑腾着抓救命的稻草。是她绝境中甜美的笑容,让她结局的惨痛犹如利箭,戳进每个人心里,溅出血花。而金瑜不一样,她2000年就进入媒体圈,曾在《新京报》《南方人物周刊》《南方都市报》就职,做了14年记者,曾在2008年以一篇《两个矿工的生还奇迹》获得亚洲出版业协会卓越新闻奖。

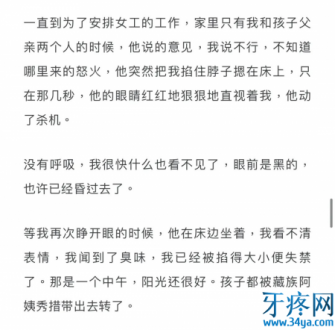

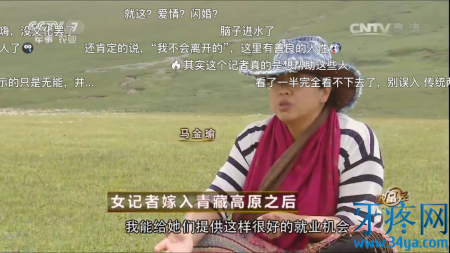

首先要表达,没有完美受害者,金瑜毋庸置疑是家暴的受害者。其次,要说个“但是”。但是,我能理解全网的暴跳如雷,尤其是当标题用了《另一个拉姆》时。拉姆是落后的殉葬者,生于彼葬于彼,她没有后路,却依然在泥潭中扑腾着抓救命的稻草。是她绝境中甜美的笑容,让她结局的惨痛犹如利箭,戳进每个人心里,溅出血花。而金瑜不一样,她2000年就进入媒体圈,曾在《新京报》《南方人物周刊》《南方都市报》就职,做了14年记者,曾在2008年以一篇《两个矿工的生还奇迹》获得亚洲出版业协会卓越新闻奖。 那是纸媒的黄金时代,而她曾处在黄金时代的头等舱,是文化精英。她待过十余载的两座城市,是北京和广州。接受过高等教育,且曾代表先锋思想的金瑜,在这被家暴的9年间,也并非没有发声的渠道,她和城市亲友保持联系,接受过无数次媒体采访,更有自己的电商店铺和社交账号。但她只字未提。2015年,她被打到小便失禁,2016年,她接受央视农业频道的采访,手舞足蹈说“两口子打起来的事”,像昨晚吃了什么菜一样稀松平常。

那是纸媒的黄金时代,而她曾处在黄金时代的头等舱,是文化精英。她待过十余载的两座城市,是北京和广州。接受过高等教育,且曾代表先锋思想的金瑜,在这被家暴的9年间,也并非没有发声的渠道,她和城市亲友保持联系,接受过无数次媒体采访,更有自己的电商店铺和社交账号。但她只字未提。2015年,她被打到小便失禁,2016年,她接受央视农业频道的采访,手舞足蹈说“两口子打起来的事”,像昨晚吃了什么菜一样稀松平常。

2017年元旦,她刚被打到险些流产。3月8日,马金瑜就和丈夫扎西、从青海藏区来的草原藏族女工们,在兰州书店与读者分享他们的草原故事。

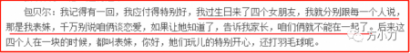

同年7月,她在大学和一群毕业生说:“你们要相信爱情,不要怕冒险,哪怕下一步是悬崖,不要怕,跳!”

哀其不幸、怒其不争,这是信口雌黄、误人子弟!

仔细看一下马金瑜的人生轨迹,内心升腾起另一种巨大的悲哀。

金瑜当然有她的问题,她对爱情的迷信,她无法摆脱童话样本人设的包袱,她不愿意否定自己选择的执拗,对施暴者的宽容,都是咎由自取。

但是,是一些别的让人难过。

那篇自述中,有金瑜的生活场景,那是一个打女人成风的地方。“我也是那个常常被扇得鼻青脸肿的人”,“我出门后,女工都到黄河边去找我,这个县城离黄河很近,每年都有跳河寻短见的媳妇。”

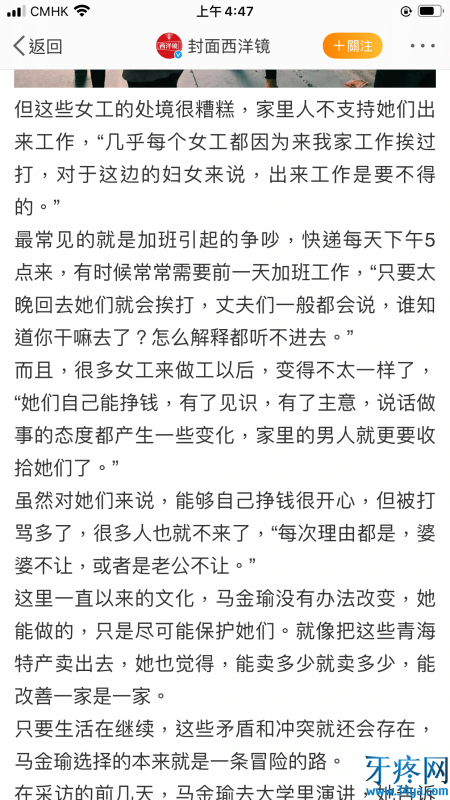

金瑜以往的采访里,血淋淋写着“几乎每个女工,都因为来我家工作挨过打。”

萧红《呼兰河传》里有一段,租客家的童养媳“团圆媳妇”来了之后的描写。

妇女们议论纷纷,说这个团圆媳妇一点都不好,“见人一点都不知道羞”,“头一天来到婆家,吃饭就吃三碗”。连萧红家的老厨子都说“没加过,大模大样地,两个眼睛咕噜咕噜地转。”

像不像当地人对金瑜的评价?

她是异类,会坏了规矩。

于是那家的婆婆开始打团圆媳妇,邻居左右都支持,说早该打的。

像不像当地人对金瑜的“奉劝”?打媳妇,是正常的啊!

金瑜,就是那个团圆媳妇。不打狠一点,家里的事还是金瑜说了算。不打狠一点,她会带着其他女人翻天。

金瑜“罪大恶极”,她真的坏了规矩,把被规训好的妇女们认知颠覆了。比如女人可以坐着赚钱,比如女人可以有见识,可以有主意。

有三件事是打动我的。

一个是金瑜去收花椒,那个藏族妇女拿了钱,非常开心,问金瑜:你明年还来吗?

还有一件事,因为女工们回去以后有了思想上的转变,被家里的男人打骂,很多人就不来了,金瑜说:能卖多少就卖多少,能改善一家是一家。

还有一个视频采访,一个女工笑着说,怀孕四个月还要去工地打工,肚子有点疼,现在给金瑜打工,“坐着能赚钱”。

金瑜挨打先兆流产两周后,女工们给她发短信说:我们一直没有活干,等你回来。

于是金瑜和收留自己的朋友说:我要回家,孩子和藏族女工都在等我。

她用《另一个拉姆》来作为口述的标题,是否潜意识里,曾经想救助100个拉姆,自己却成了拉姆?

金瑜的心理动线似乎理清楚了:

因为爱情远赴贫瘠——遇上藏族妇女,她想改变这些女性的命运——做电商、生孩子、接受采访,人生与青海裹挟得越来越深——她骑虎难下,背后除了被架上神坛的一己名利,还有责任。

金瑜对藏区的感情是复杂的,她所受到的教育让她厌恶当地文化里的糟粕,但她也被一些淳朴的存在而感动。

比如小羊生病了藏族人会为小羊诵经,孩子去世了,金瑜反被安慰说“舅舅死得早,孩子是舅舅转世来看阿妈的。”

而当时金瑜被扎西吸引,就是因为他把快冻死的蜂王捧在手心哈气。

这让我想起描述藏区风土的电影《气球》,全家都是生机勃勃的淳朴藏民,哥哥背上有一颗和奶奶一样的痣,全家都说哥哥是奶奶的转世,温情脉脉。

当全家信服尊重的爷爷去世后,妈妈意外怀上的第四胎,被全家坚定地视作爷爷的转世,无论妈妈如何抵抗,全家人都要她生下来。

淳朴温情的末端是妇女的承受。我想,金瑜看到了淳朴与温情,她想改变的是牺牲排序,是妇女价值。

这样的揣摩是有依据的,除了2008年金瑜获奖的那篇《两个矿工的生还奇迹》外,金瑜最有名的一篇稿子,是2012年《父亲最后的选择》。

这是一个中国版《最好的告别》的故事,医生儿子顶着万钧压力,尊重癌症末期的父亲放弃治疗的意愿,让父亲拥有了高质量的最后时光。

选题是一个记者的价值观呈现,金瑜对生命有自己的浪漫主义滤镜,所以她倾慕藏区的生命信仰,但她同时对底层有着理想主义的慈悲,希望能以一己之力救她们于水火。

到了后来,这一切已经与爱情无关了,爱情只是她说服自己的幌子,她需要信奉点什么,才能耳聋目盲继续执行自己的理想。她说“你要跳”,她没有骗人,她就是如此执迷的。

她企图做一个抱薪者,差点死于风雪,所以她不得不折返。

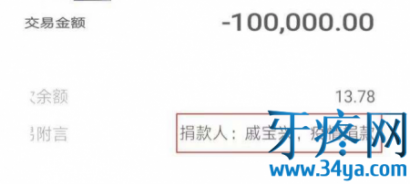

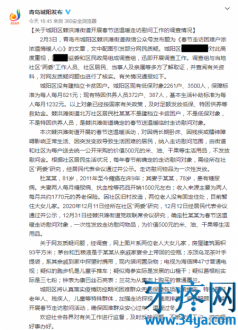

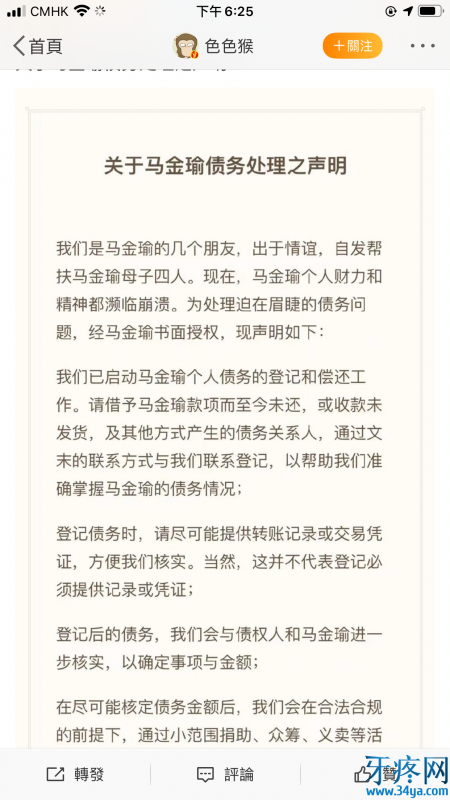

金瑜的自爆,让她成了众矢之的,也把藏区妇女的现状,展现在现代文明面前。留给她的是骂名、生活的覆灭、和一大堆债务。

不是为她争辩什么,在这场长达9年的噩梦中,她让自己受伤,也牵连了三个无辜的孩子,她做了一个关于个人婚姻极其错误的示范。可是她9年里身体力行,对弱势女性群体的帮助,也不该被抹去。

当然理解大众对她的愤怒,因为在女性弱势的社会环境下,遇到家暴自保已经不易了,任何一种大爱的牺牲都是愚蠢的螳臂当车,还谈什么理想主义。

我们只是希望现实里每一个具象的女人和孩子,平安一个是一个。

何其悲哀。

萧红的《生死场》里,月英得了瘫病,男人打她,用砖头把她围起来,她下体生了蛆,毫无知觉,头在身子上仿佛是一个灯笼,最后月英被葬在荒山下。

“死人死了!活人计算着怎样活下去。冬天女人们预备夏季的衣裳,男人们计虑着明年怎样开始明年的耕种。”

文明进展到现在,我们不会再对月英、拉姆的死无动于衷,心里只有衣裳和耕种,更有人会去做些什么。对那些“去做了些什么”的人,至少可以尝试着去理解。