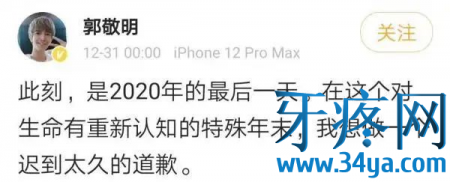

2020年的最后一天,郭敬明选择零时通过微博道歉!

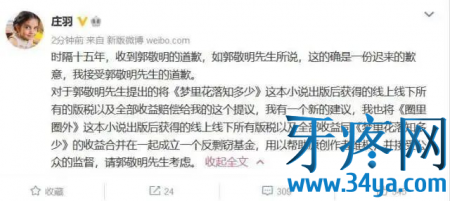

道歉对象一是庄羽——作品《圈里圈外》的作者。

道歉对象二是读者——作品《梦里花落知多少》的读者。

道歉对象三是时光——迟到的15年。

简而言之,2004年至2006年前后三年的时间里,风头正劲的郭敬明因为出版发行《梦里花多知多少》,但出乎意料地抄袭了作家庄羽的作品《圈里圈外》。双方对薄公堂,经过多轮审判,判定郭敬明抄袭,停止侵权,负责赔偿,公开道歉。

最终在法院的强制执行下,郭敬明把没有任何温度的判决书登在了媒体上。

这就是事件的前前后后。

2020年12月31日,郭敬明经历了什么样的内心挣扎,只有鬼知道!道歉和不道歉在反复较量。

而如今的郭敬明已然不是一个作家的身份示人,而纯粹是一个趋利的商人,在百般权衡后只有商人思维才能有如下道歉的内容。

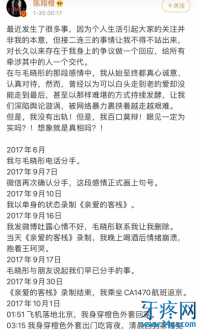

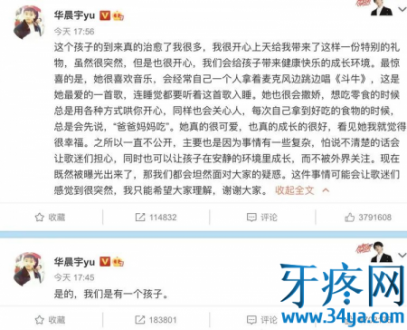

我们看一下郭敬明微博道歉的全文:

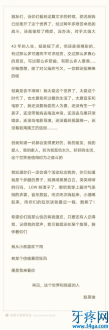

此刻,是2020年的最后一天。在这个对生命有重新认知的特殊年末,我想做一个迟到太久的道歉。

2006年法院判决我的小说《梦里花落知多少》抄袭庄羽女士的小说《圈里圈外》,法院当时做出了判决:1赔偿庄羽女士20万元;2在《中国青年报》上公开道歉,或者直接将判决书内容刊登在报纸上。

当时的我无法面对自己的内心,于是在律师问我选择写道歉信还是刊登判决书的时候,年少轻狂的虚荣和抗拒让我选择了逃避道歉,以直接在报纸上刊登判决书来履行法律惩罚。当时自己一度很反抗,不肯承认自己的错误。

在之后的所有场合,我都一直回避谈及抄袭事件,因为对我来说,它像一个无法愈合的伤口,我不敢撕开,更不敢面对。

时间过去了十五年,这个错误一直伴随着我,从我年少,到青年,到如今马上走向四十岁的人生中点。一直以来我都会接收到老师们网友们的批评,所以,在今天,我选择面对自己过去的错误,面对我对庄羽女士造成的伤害,面对被我辜负的所有支持我和相信我的读者和合作伙伴,我欠所有人一个道歉。

庄羽女士,对您造成的伤害,我郑重道歉,非常对不起。我也要向公众道歉,向所有原创作者们,和中国来之不易的创作环境道歉,对不起,我做了非常不好的示范,请大家以我为戒,拒绝抄袭,尊重创作。

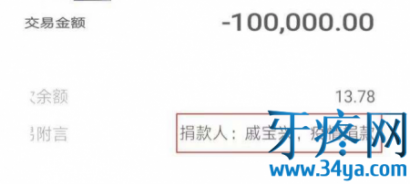

在道歉的同时,我将把《梦里花落知多少》这本小说出版后获得的线上线下所有的版税以及全部收益汇总计算清楚之后,全部赔偿给庄羽女士。如果庄羽女士不愿意接受,我会把这笔钱捐给公益慈善机构,接受公众的监督。

过去的十五年里,我一直对自己说,我要靠作品,靠努力,让自己获得成功,证明靠拼搏也可以改变人生。但是现在我明白,如果我一直逃避自己的过去,不肯承认和面对自己年少时候犯下的错误,我永远都不可能成为一个大写的人。

再次对大家,说声抱歉,非常对不起。

想必所有人在没有了解事件背后的真相时,都会觉得郭敬明是个男人,真汉子。敢于担当,敢于撕开自己的伤口展示给人看。而道歉一文中只是展示了一个最基本的事实,笔者没有看到道歉的诚意在哪里?

抄袭且被做实,这是一个作家在职业生涯中的硬伤,无论到何时都是抹不去的劣迹。如果把最初的抄袭和道歉都划归到“年少轻狂”,这无非是对“年少”的一种莫大侮辱,“年少”是活力、诚信、美好的代名词,而不是轻狂。就这么侮辱了“年少”,“年少”不背这个锅。

郭敬明的成功是因为读者的喜爱,是对青少派作家的期许和鼓励。而郭敬明却两次用第三方的力量向抄袭对象和读者道歉,这背后的东西,还是内心的那点利益。

说郭敬明是伪道歉,要拿证据的:

“2006年法院判决我的小说《梦里花落知多少》抄袭庄羽女士的小说《圈里圈外》,法院当时做出了判决:1赔偿庄羽女士20万元;2在《中国青年报》上公开道歉,或者直接将判决书内容刊登在报纸上。当时的我无法面对自己的内心,于是在律师问我选择写道歉信还是刊登判决书的时候,年少轻狂的虚荣和抗拒让我选择了逃避道歉,以直接在报纸上刊登判决书来履行法律惩罚。当时自己一度很反抗,不肯承认自己的错误。”(引自郭敬明微博道歉)

而真相为:

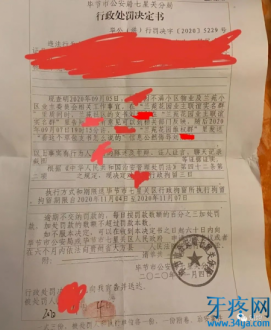

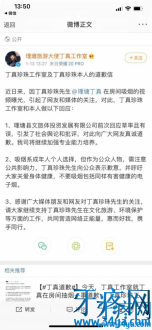

“2006年5月,北京市高院终审判决认定,郭敬明的小说《梦里花落知多少》剽窃作家庄羽作品《圈里圈外》,郭敬明和春风文艺出版社共同赔偿庄羽经济损失20万元,追赔精神损害抚慰金1万元,停止销售《梦里花落知多少》、公开道歉等,限期15日执行。

庄羽于2006年6月16日向北京一中院递交了强制执行申请书,要求法院对郭敬明“拒不道歉”一事采取强制执行措施。一中院决定依据生效判决在中国青年报上刊登公告,公告费14000元由郭敬明支付。”(引自公开媒体发表)

请注意:上下两段中的律师询问和强制执行两个词。

时光荏苒,经历了15年的时代变迁。想必郭敬明先生早已忘记了当年这茬事情。他或许早在由读者为他建立的财富帝国里理所当然地享受着物质和精神带来的荣光。怎么会在2020年岁末的这个午夜里突然良心发现呢?

15年,中国经济高速发展,媒体已经发生了翻天覆地的变化。15年前郭敬明的这一档子事情鲜有人知。而今天则不同,随着信息高速的建成,智能手机的普及,郭敬明不小心漏的嘴却让人逮住了把柄。

真相在这里:

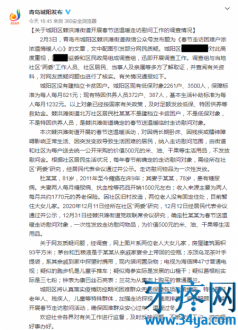

2020年12月21日夜间,著名编剧余飞、宋方金等发布了由111位编剧、导演、制片人、作家的联名信,点名道姓的指出:有抄袭劣迹的郭敬明、于正出现在综艺中进行话题炒作,以此追逐点击率、收视率的做法,引起了相关从业者和社会各界的反感,呼吁不给抄袭剽窃者提供舞台,多宣传德艺双馨的艺术家,尊重原创。次日这封联名信上的署名人员增加至156位。

12月23日,新华社就百余位影视从业者联合发表署名公开信抵制有“抄袭劣迹”的于正、郭敬明的情况,采访了公开信的四位核心发起者、参与者,进行了深度报道。

12月24日,主流媒体介入,把事情顶到了高点。媒体撰文谁在给“劣迹艺人”提供粉墨登场的舞台?如何遏制资本把“劣迹”当卖点的不良行径?资本以及某些竭力为“劣迹艺人”粉饰的媒体应承担哪些责任?

这三篇文章把郭敬明吓得连续何止三夜没有入睡。舞台或许从此落下。

郭敬明自以为不傻,可他忽略了这个时代的信息通道。

两次道歉均为被迫,而非主动。就像家长打孩子,向哥哥姐姐道歉。于是在无奈中加上一句:好吧,我道歉。否则,这顿晚饭就别吃了。

郭敬明先生当初之所以在法院判决的情况下,仍需要强制执行。他深谙媒体的传播之道:刊登一个没有温度的判决书,是非功过交给读者去判断吧!

15年间,来自郭敬明内心的算盘一直把利益算到了最大化,如果没有这声道歉,或许他真的就脱下了文人这件外衣。如今当郭敬明需要流量的时候,这封道歉信是揭开了一处伤换回眼前的苟且而已。

笔者这些天一直在思想一个命题:从单位到个人,每一次负面舆情来临时,很多人学会的一个词是态度。在现实生活中尤其服务行业存在过错时,处理舆情的模式就是一句“对不起”。

这句对不起真的让人很生气,因为他没有赋予处理舆情的任何意义,没有行动改善的道歉管个毛用。

也许读者们要的是郭敬明一次内心真正的道歉,而不是别人逼着你去做一次伪道歉。