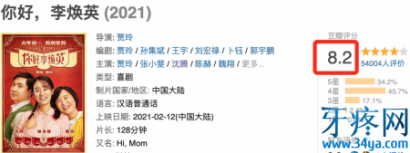

今年年初,这位年逾六旬的女性开始使用智能手机玩短视频,在抖音平台声称遇到了自己的“真爱”——演员靳东。

视频平台的“靳东”靳东工作室回应倒也很快,次日上午,工作室站出来证明这一人尽皆知的假消息为谣言,声称要起诉“造假者”。

新闻快速冲上热搜,意见也迅速向两级发展。

绝大部分网友表示要笑死在这条新闻中,调侃这位六旬大妈“为爱走钢索”,另一种声音则主要指责这位阿姨分不清虚拟的互联网与现实生活。

这位阿姨的行为固然逾矩,但一味指责意义并不大,毕竟这个社会对“农村”、“中老年”、“妇女”等社会群体的刻板成见已足够深重。

追星并不少见,但像这位阿姨这样如此“投入”的却实属少数。

1956年,心理学家霍顿和沃尔(Horton&Wohl)提出“准社会交往”(Para-socialInteraction)概念,用来描述媒介使用者与媒介人物的关系。

简单来说,一些人特别是电视观众往往会对其喜爱的电视人物或角色产生依恋,进而发展出一种想象的人际交往关系。

再一看,这位阿姨似乎具有这一特征。

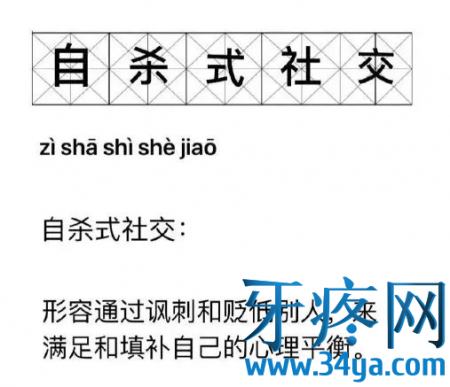

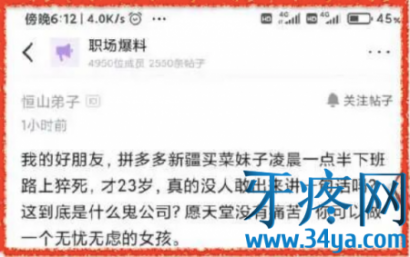

再来看,这位阿姨是个例吗,或许我们一时想不到其他类似该事件的中老年妇女疯狂追星案例,但类似中老年妇女网上恋爱,后来竟发现网恋对方是用AI配音,用男明星照片的骗子。

这些骗术让对互联网了解少之又少的中老年妇女束手就擒,乖乖受骗。

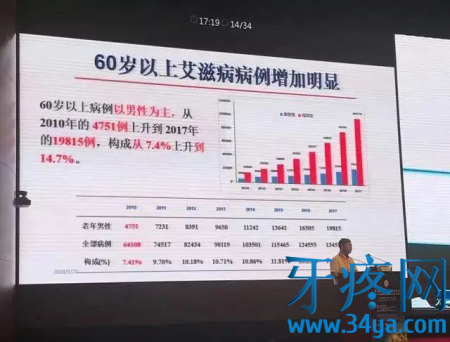

短视频平台的虚假明星根据中国互联网络信息中心发布的数据,从2000年至2017年6月,我国50岁以上的网民群体呈扩大趋势。

2017年,50岁以上的网民群体在全体网民中所占比例已达到10.6%,越来越多的中老年人开始加入互联网世界之中,与年轻人在接入端方面的差异正逐渐缩小,但毫无疑问,其在互联网的应用方面仍处于相对弱势。

农村中老年女性则处于弱势群体中的底端,2016年春节,一篇名为《春节纪事:一个病情加重的东北村庄|返乡日记》的假新闻在《财经》微信公众号发表。

父亲濒死儿子却用低保金“行乐痛快”、农妇组团“约炮”、媳妇骂婆婆“老不死的东西”……一幕幕画面让无数网友相信东北农村已经“礼崩乐坏”,而“农妇组团‘约炮’”的说法更让广大东北农村妇女几乎集体蒙羞。

除了这一代表性的事件,在百度中以“农村中老年妇女”为关键词进行搜索,结果更是不堪入目。

可以看到,种种事件的策源地都是互联网世界。

老龄化社会与媒介化社会的结合,使得“知识沟”的差异愈发引人关注。

1970年,蒂奇诺等人提出“知沟假说”,关注不同社会经济地位的人之间信息获取的差异。

理论不断演进,1974年,卡茨曼等人提出“信息沟”概念,1999年,美国国家远程通信和信息管理局在《在网络中落伍:定义数字鸿沟》的报告中提出“数字鸿沟”理论。

简单来说,由于老年群体在基础设施接入(access)、基本知识与技能(basicskills)、符合需求的内容(content)、意愿(desire)上都属于“贫穷者”,因而“数字鸿沟”会不断拉大。

今天的主题不在“数字鸿沟”,这种技术层面的信息慰藉差是这类事件出现的原因,但不是唯一原因。

笔者曾前往农村调研,关注民工返乡后的生活困境,调研对象主要是男性民工。

调研之余,笔者也发现到,不少出身农村的中老年妇女,一生都未曾迈出县城,年轻时丈夫外出务工久久不能相见,年老时丈夫与子女纷纷外出务工,其日日所对的多为双方父母或该地区这一群体的其他成员,农村中老年妇女缺乏情感慰藉已成为越发严重的问题。

网友自在小木头解释道:这个阿姨很努力,心气高,总是希望离开小地方,过上更好的生活,现实却没有让她如愿以偿;再后来,阿姨想买房子给孩子创造好的读书环境,丈夫不同意,虽然她坚持买了,但夫妻两人隔阂越来越大……站在理论角度,基于技术角度,希望阿姨受到更好教化等建议已经够多,这种无关痛痒的建议未免太空、太宏大。

笔者则更希望给予这一群体更多情感关怀,关怀的主体是与其有着强联系的人,丈夫、子女、好友……都是能给予其现实情感慰藉的关键人物。

来自社会的关怀同样重要,如果说关怀处于更高维度,那不如,先把刻板成见拿掉吧。